Startseite | Themen | Rassismuskritik

Rassismuskritische Bildung für eine starke Schule in der Migrationsgesellschaft

Inhalt

Rassismus und Diskriminierung sind gesellschaftliche Realitäten, die in unserem Alltag, im Klassenzimmer und auf dem Schulhof wirken. Besonders für neuzugewanderte Schüler*innen, die als migrantisch und/oder nicht-weiß gelesen werden, bedeutet dies regelmäßige Erfahrungen des Anders-seins, des Nicht-Dazugehörens, des Nicht-Gesehenwerdens: Wenn z. B. Namen dauerhaft nicht richtig ausgesprochen werden oder stereotype Annahmen über das Familienleben getroffen werden. Oder wenn Schüler*innen im Schulalltag von Themen und Aktivitäten ausgeschlossen werden mit den Worten: „Hier kannst du leider gerade nicht mitmachen, weil du noch nicht gut genug Deutsch sprichst”. Wie gut Schüler*innen lernen können, die Schulgemeinschaft mitgestalten und vor Gewalt geschützt sind, hängt also zentral davon ab, ob Pädagog*innen Rassismus erkennen und intervenieren können und ob sie Teilhabe konsequent ermöglichen.

Wir sind eine Schule mit Rassismus, aber wir arbeiten daran!

Rassismuskritik als Teil der Schulkultur

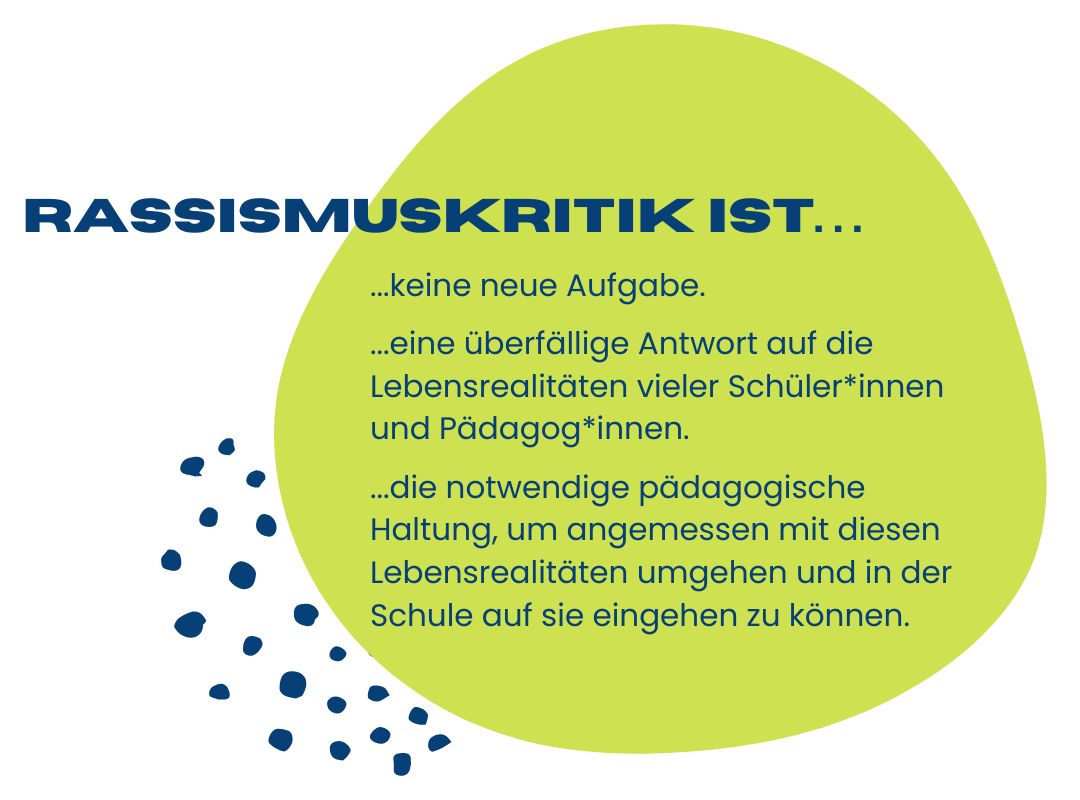

Doch welche Werkzeuge und Handlungsperspektiven brauchen Schulen und Pädagog*innen, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Sie müssen Rassismuskritik in ihrer Schulkultur, ihrer Haltung und ihrem pädagogischen Angebot verankern. Gelebte Rassismuskritik bedeutet, die eigene pädagogische Praxis diesbezüglich immer wieder kritisch zu hinterfragen und sich selbst herauszufordern – mit dem Ziel, mehr Teilhabe möglich und Rassismuserfahrungen sichtbar zu machen. Denn nur so können sie schrittweise abgebaut werden.

Der erste essenzielle Schritt ist die Erkenntnis, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Das bedeutet:

- Rassismus ist in unseren Wissensbeständen verankert. Dieses Wissen formt unsere Denkmuster, Handlungsgewohnheiten, Sprachen und Wahrnehmung der Welt.

- Gesellschaftliche Institutionen, z.B. Schulen, sind historisch aus rassistischen Machtverhältnissen entstanden und schreiben Rassismus in ihren Strukturen fort.

- Globale, wirtschaftliche und sozio-ökonomische/ökologische Machtverhältnisse haben eine koloniale Vergangenheit und damit bis heute eine gewaltvolle Gegenwart.

Rassismus muss deshalb aktiv verlernt werden. Rassismuskritik bedeutet außerdem auch, solidarisch Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Schule längst noch kein Ort ist, an dem alle gleichberechtigt lernen können und sich darauf einzulassen, das zu ändern. Die Auseinandersetzung mit rassismuskritischem Wissen ermöglicht es, die geeigneten Werkzeuge kennenzulernen, um aktiv gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung einzustehen. Voraussetzung dafür ist eine lernende Haltung. Mit diesen Prozessen des Lernens und Verlernens beschäftigt sich rassismuskritische Bildung.

Rassismuskritische Leitlinien für den Schulalltag

Die Methoden, Vorgänge und Ressourcen für rassismuskritische Bildung entscheiden sich von Schule zu Schule. Dennoch gibt es auch Standards, an denen sich Pädagog*innen orientieren können. Rassismuskritische Schulen…

- …organisieren regelmäßige rassismus- und diskriminierungskritische Fortbildungen und Projekt-/Fachtage mit externen Expert*innen für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft.

- …schaffen regelmäßige Austauschräume zur kollegialen Fallberatung und Reflexion von Praktiken für Pädagog*innen.

- …schaffen klare Anlaufstellen und ein effektives Beschwerdemanagement für diskriminierende Vorfälle mit spezifisch geschulten externen oder internen Antirassismus- und Antidiskriminierungsbeauftragten.

- …führen anonymisierte Umfragen im Kollegium und in der Schüler*innenschaft zur Erhebung des Ausmaßes von Diskriminierung und Rassismus und zur Abfrage von Bedürfnissen durch.

- …etablieren rassismuskritische Didaktik und überprüfen regelmäßig die Lehrmaterialien, pädagogischen Angebote und Aktivitäten sowie die Räumlichkeiten auf rassismusrelevante Inhalte und potenziellen Ausschluss/Nichtbeachtung.

- …ermöglichen Empowerment-Angebote für (potenziell) betroffene Schüler*innen und Pädagog*innen mit externen Kooperationspartner*innen oder entsprechend geschulten und betroffenen Expert*innen.

- …verankern eine diskriminierungskritische pädagogische Haltung schriftlich im Schulleitbild.

- …bearbeiten Vorfälle umgehend und setzen Konsequenzen für ALLE Mitglieder der Schulgemeinschaft durch.

WICHTIGER HINWEIS: Pädagogische Fachkräfte, die selbst Rassismus in der Schule und im Alltag erfahren, haben sich oft schon mit Rassismuskritik auseinandergesetzt und/oder einen ganz persönlichen Umgang mit diesen Erfahrungen gefunden. Gleichzeitig gibt es Pädagog*innen, für die rassismuskritische Bildung etwas ganz Neues ist, weil sie keinen Rassismus erleben und/oder bisher keinen Zugang dazu gefunden haben. Daher ist es zentral, rassismuskritische Bildungsangebote so zu gestalten, dass sie diese unterschiedlichen Betroffenheiten, Positionen und Hintergründe berücksichtigen und entsprechend unterschiedliche Lernprozesse adressieren. Dazu gehören notwendigerweise auch sichere, stärkende (Lern-)Räume für rassismuserfahrene Pädagog*innen.

Unsere Angebote im Bereich rassismuskritische Bildung

Online-Workshops

Dieser Workshop wird im nächsten Quartal erneut angeboten.

Sonstiges

Didaktische Tipps | Die Broschüre bietet eine übersichtliche Einführung in das Thema (struktureller) Rassismus an Schule. Hier findest du zahlreiche Impulse zur Reflexion der eigenen Haltung sowie praktische Anregungen, um die eigene Bildungspraxis schrittweise zu verändern.